Non solo verso il mare. Mobilità ferroviaria, progetti e rischi in Nord Africa

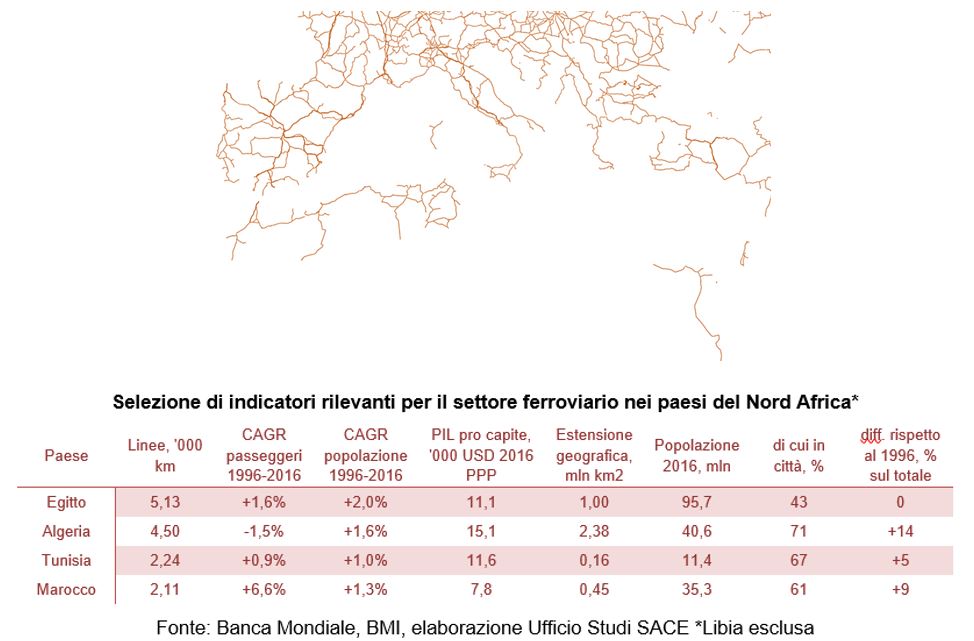

I Paesi africani che affacciano sul Mediterraneo dispongono di una rete ferroviaria, nel loro insieme, che è circa la metà di quella italiana, nonostante un’estensione territoriale quasi venti volte superiore. Se evidenziamo le sole reti ferroviarie, riusciamo a delineare molti dei Paesi costieri lungo la sponda settentrionale del Mediterraneo, mentre il Nord Africa quasi scompare, nonostante la pressione demografica e la dipendenza dal commercio di queste economie lascino presagire potenzialità enormi.

Raffrontando le singole economie, emerge come la popolazione, l’inurbamento, l’estensione territoriale e un effetto di catching-up abbiano inciso sullo sviluppo del trasporto ferroviario con pesi diversi. Non sembra invece esserci correlazione con il livello raggiunto di Pil pro capite.

Con l’eccezione del Marocco, nei Paesi dell’area la crescita demografica negli ultimi vent’anni è stata superiore rispetto a quella del trasporto ferroviario. Due terzi della popolazione di Algeria, Marocco e Tunisia risiedono nei centri urbani, in particolare nell’area circostante alla capitale e in città comprese tra gli 80 e i 150 mila abitanti. Il Marocco presenta il tasso di crescita dei passeggeri più consistente tra i Paesi della sponda sud del Mediterraneo (CAGR 6,6%) e potrebbe essere il primo a entrare nella fase ad alta velocità. L’avvio dei lavori sulla linea individuata, tra Tangeri e Casablanca, continua però a essere rimandato. In compenso, esiste un discreto numero di progetti regionali, come il raddoppio della linea Setta-Sidi Ghanem (142 km), cofinanziato da AfDB.

La Tunisia presenta la rete e il volume di passeggeri più contenuti tra i Paesi selezionati. L’area di Tunisi, che conta 2,8 milioni di residenti, è dotata di una rete tranviaria di circa 50 km su 6 linee e di collegamenti suburbani per altri 23 km che servono circa 65 mila passeggeri al giorno. Nel piano di sviluppo al 2020 è prevista un’espansione dei collegamenti extraurbani verso Soliman (7 km) e tra Siliana e Lakhouat (18 km), così come la realizzazione di 5 tranvie veloci da 40 km/h di media per complessivi 85 km e una capacità giornaliera attesa di 600 mila passeggeri. Il progetto, denominato Réseau Ferré Rapide, è partito nel 2014, ma il completamento, previsto per ottobre, dovrebbe slittare a causa di problemi nell’accesso e nell’esproprio dei terreni.

L’Algeria dispone di circa 4.500 km di rotaie (dopo l’indipendenza del Sud Sudan, il Paese è il più esteso del continente) di cui 600 non in uso e solo 300 elettrificati. La rete reca ancora i danni della guerra civile degli anni Novanta. L’area più servita è quella costiera, mentre per le parti interne i progetti risultano ormai datati. Il trasporto di passeggeri rappresenta il 97% dell’attività ferroviaria, con 32,7 milioni di biglietti venduti nel 2014 su una popolazione di 40,6 milioni di abitanti. Il piano 2015-2019 prevedeva una spesa di circa 7 miliardi di euro nelle ferrovie, ma il dimezzamento delle entrate petrolifere ha comportato dei tagli. I costi finali e le tempistiche di realizzazione dei progetti, tra cui la linea Hauts Plateaux (1.160 km), rimangono al di sotto della media regionale. La linea a doppio binario da 21 km tra Birtouta, nella fascia periferica di Algeri, e Zéralda è costata circa 320 milioni di dollari (~15 mln/km). Lo sviluppo del trasporto locale è destinato a proseguire per il progressivo inurbamento della popolazione, dal 57% del 1996 al 71% del 2016.