Alla ricerca della crescita perduta

È fuor di dubbio che la crescita rimanga una priorità assoluta per l’Europa intera, ma lo è ancor di più per l’Italia.

Dal 2007 al 2013 abbiamo perso 8,5 punti di PIL e il Paese fatica a vedere la fine del tunnel. Negli ultimi anni, il dibattito tecnico-economico e politico si è correttamente concentrato sul rilancio di consumi e investimenti, che rappresentano insieme circa tre quarti del PIL italiano, assegnando tuttavia una priorità secondaria alla terza leva di creazione del reddito nazionale: l’export. Una componente che, al lordo delle importazioni, vale oggi circa il 30% del PIL. Se nei prossimi anni riuscissimo a rafforzare questa componente, intensificando lo sforzo di internazionalizzazione delle imprese Italiane, potremmo recuperare 9 punti di PIL e 1,8 milioni di posti di lavoro. Un impegno alla nostra portata.

Mai come oggi la frontiera è il mondo, rendere l’Italia più internazionale si può e si deve.

Export e internazionalizzazione: una leva ancora non sfruttata

In un mondo sempre più aperto, i paesi che non riescono a cogliere appieno le opportunità di internazionalizzazione rischiano un progressivo declino. Le maggiori nazioni d’Europa hanno saputo sfruttare positivamente la leva dell’export anche nel corso della crisi. L’Italia, seppur molto dinamica in alcune zone del Paese, in particolare del Nord-Est, non ha saputo fare altrettanto.

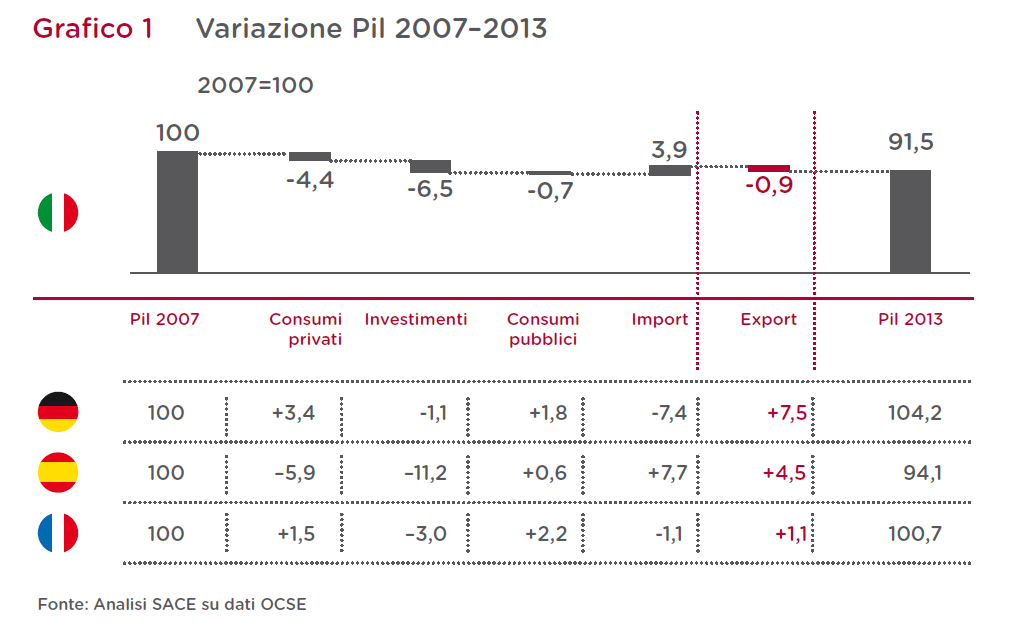

Tra il 2007 e il 2013 il contributo delle esportazioni alla crescita del PIL è stato di 7,5 punti percentuali in Germania, 4,5 in Spagna, 1,1 in Francia, -0,9 in Italia (pari a circa 13 miliardi in meno a valori costanti) (Grafico 1). Il saldo import-export positivo di questi ultimi anni è infatti imputabile prevalentemente a una forte diminuzione delle importazioni, a seguito della riduzione dei consumi interni, mentre l’export è rimasto pressoché invariato.

Germania e Spagna, in particolare, che già nel 2007 registravano rispettivamente un’incidenza dell’export sul PIL del 47% e 31%, hanno ulteriormente accelerato la loro presenza nei mercati esteri nei sei anni trascorsi e continueranno in futuro ad allungare le distanze. Nel 2017 la Germania raggiungerà un’incidenza dell’export sul PIL del 58% (25 punti percentuali più dell’Italia), la Spagna del 41% (+ 8 punti percentuali).

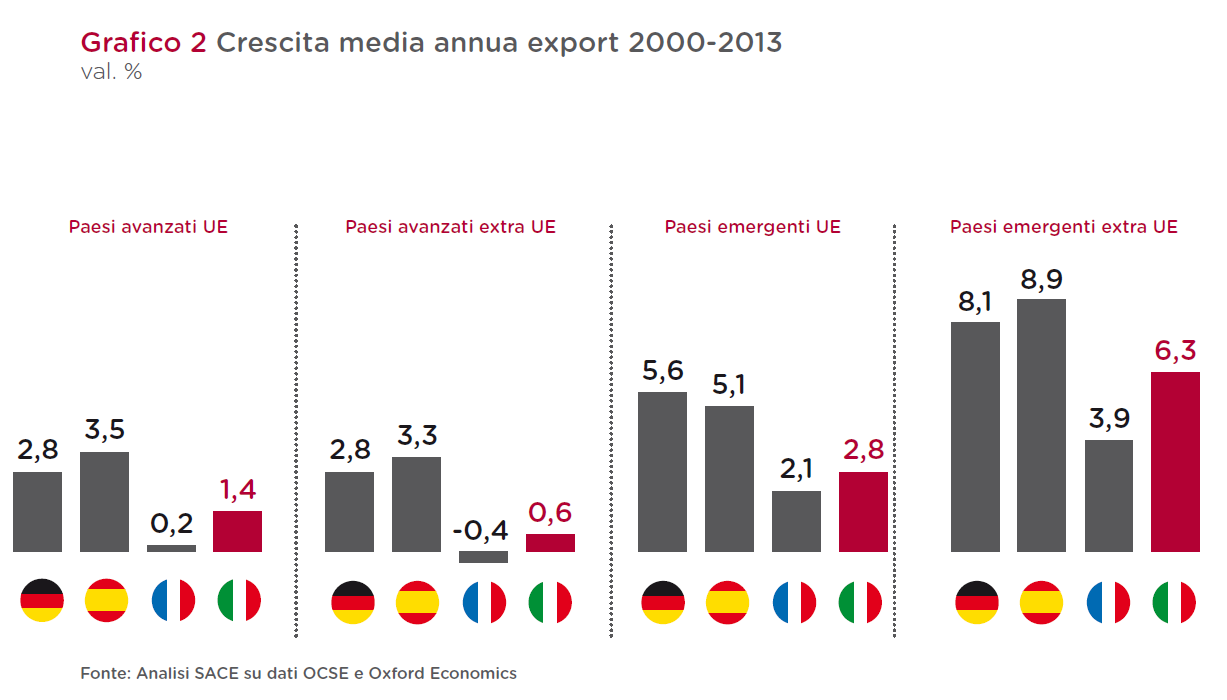

Tale risultato è stato conseguito sia grazie a una strategia di diversificazione dei mercati di destinazione pensata – e realizzata – per tempo, sia grazie a una più generale overperformance su tutte le aree geografiche (Grafico 2). Tra il 2000 e il 2013 le esportazioni tedesche e spagnole verso l’Europa – tanto nelle aree più avanzate, quanto in quelle emergenti – sono cresciute a un ritmo doppio rispetto a quelle italiane; le merci e i prodotti indirizzati verso i paesi avanzati extra-europei hanno registrato incrementi superiori di 4-6 volte; e anche sui mercati emergenti dell’Asia, Africa e Sudamerica il nostro Paese ha marcato il passo.

Mercati esteri: un'opportunità anche per le piccole e medie imprese

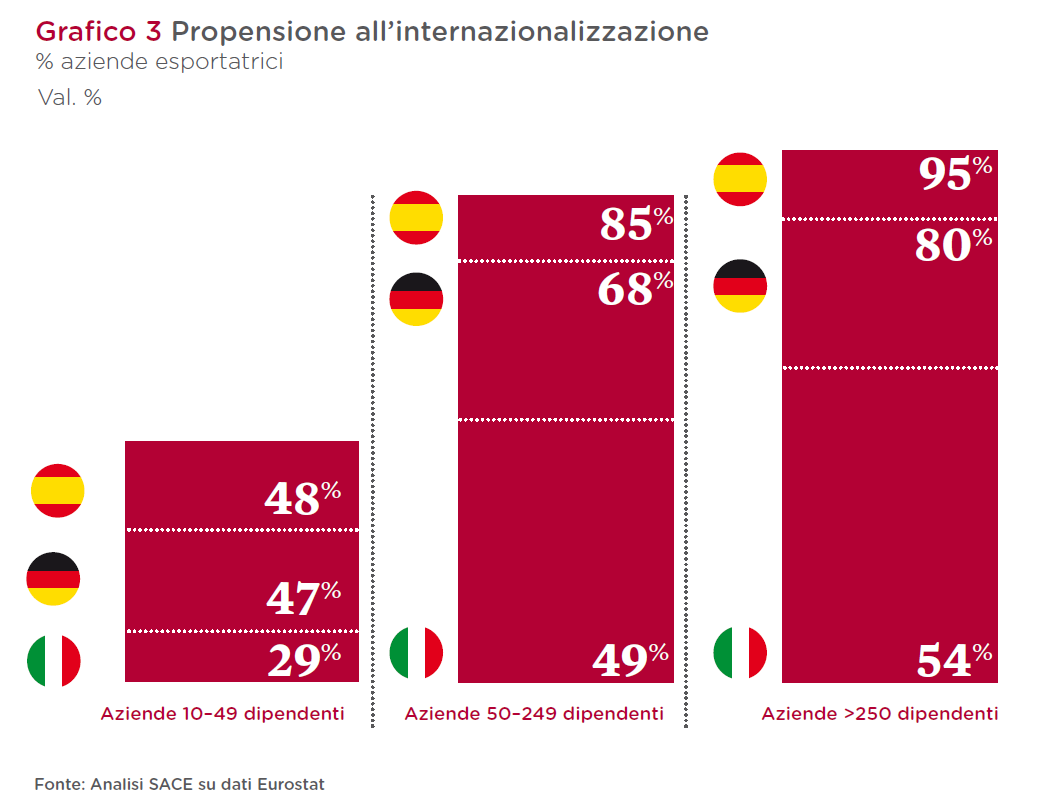

La struttura imprenditoriale italiana, composta per circa il 95% da micro imprese (meno di 10 dipendenti) viene spesso addotta a giustificazione della ridotta capacità di penetrazione sui mercati esteri. Se da un lato è altamente improbabile che un’impresa di piccolissime dimensioni abbia la forza e le capacità di vendere i propri prodotti fuori dai confini nazionali, dall’altro non siamo gli unici, in Europa, ad avere questo problema. Inoltre, a parità di dimensione, le PMI straniere hanno una propensione all’export molto più marcata delle nostre. In Germania il 15,2% delle imprese appartiene alla fascia 10-49 dipendenti (rispetto al 4,8% dell’Italia, al 5,2% della Spagna, al 4,6% della Francia), ma il 47% di esse vende merci oltreconfine. Nel nostro Paese le piccole aziende “internazionali” sono solo il 29%, in Spagna addirittura il 48%. Analoghe differenze si riscontrano per le imprese di dimensione superiore (50-249 dipendenti e oltre 250 dipendenti), confermando implicitamente che la verità sulla nostra underperformance sui mercati esteri vada ricercata altrove (Grafico 3).

“Ognuno prende i limiti del suo campo visivo per i confini del mondo”, ci ricordava Shopenhauer nel 1851, e probabilmente molte nostre imprese rimangono convinte che il campo da gioco sia ancora la penisola e il campionato si giochi tra pochi concorrenti nazionali o locali. Non è più così. Non lo è più da diversi anni e occorre recuperare la crescita perduta.

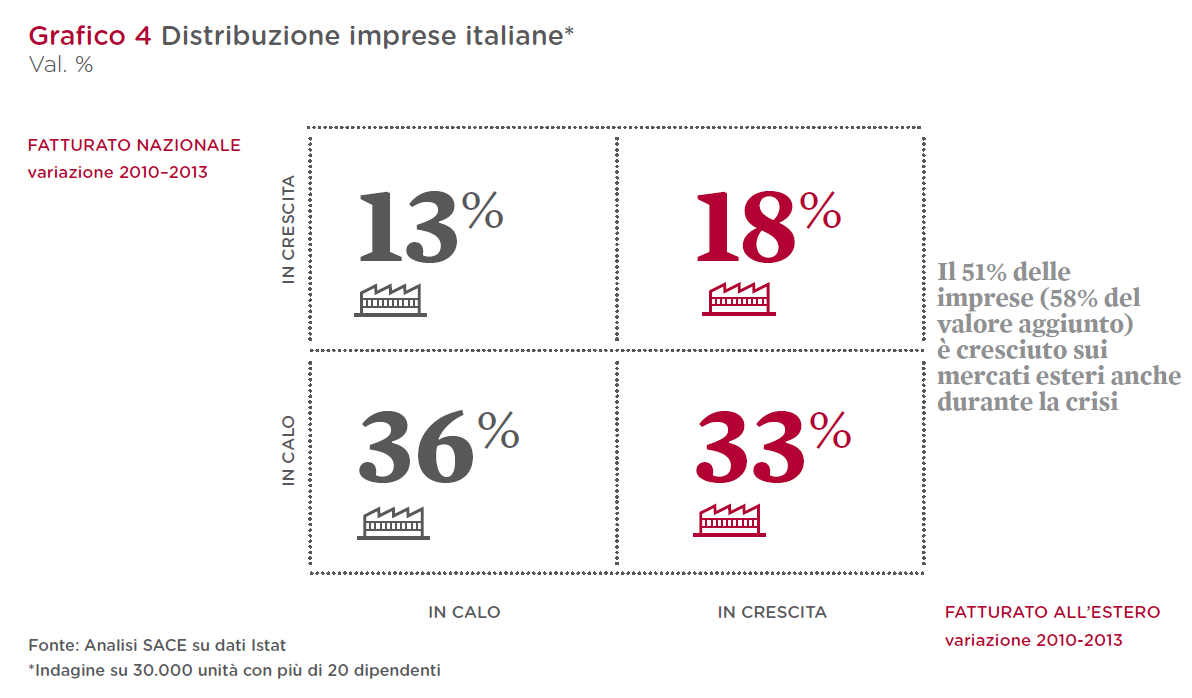

Le aziende italiane – anche PMI - che hanno spinto il proprio campo visivo oltreconfine in questi anni difficili sono riuscite a contenere gli effetti della crisi o sono cresciute ulteriormente: un’indagine Istat condotta su 30.000 imprese con oltre 20 dipendenti dimostra che tra il 2010 e il 2013 il 51% di esse ha visto crescere il proprio fatturato estero e in due terzi di questi casi i risultati sui mercati internazionali hanno mitigato la riduzione del fatturato domestico (Grafico 4).

Pur con la nostra frammentazione imprenditoriale, abbiamo numerosi punti di forza che non sfruttiamo adeguatamente.

L’Italia è la quinta manifattura del pianeta e la seconda d’Europa ed è il primo paese al mondo per prodotti distintivi nel settore agroalimentare (264 prodotti Dop e Igp, 332 referenze Doc nel vino). Abbiamo circa 20.000 imprese che esportano in più di 15 Paesi e altre 15.000 presenti con le proprie merci in un numero di mercati compreso tra 6 e 15, che potrebbero ampliare ulteriormente il loro raggio d’azione. I nostri 100 distretti sono naturalmente votati all’export, con il 45% delle vendite effettuate fuori dall’Italia (rispetto al 34% delle imprese non distrettuali). Inoltre, anche le piccole imprese stanno sviluppando una crescente attitudine ad aggregarsi e a seguire strategie comuni, se è vero che ad oggi si contano circa 1.400 contratti di rete.

Potenziale impatto di un'Italia più internazionale

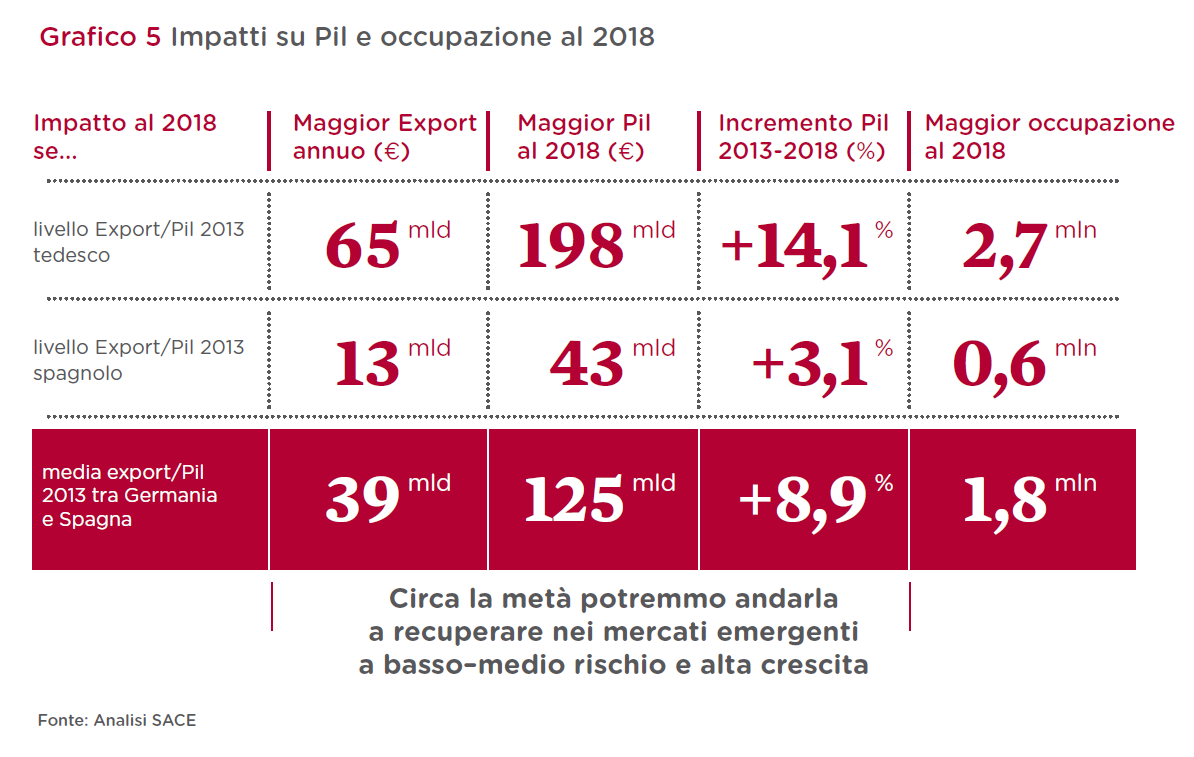

Quale impatto economico - e sull’occupazione - potrebbe prodursi se premessimo di più sull’acceleratore dell’internazionalizzazione? Se riuscissimo a raggiungere nel 2018 un’incidenza dell’export sul PIL del 44% (pari al dato medio Germania-Spagna nel 2013 e comunque inferiore al dato tedesco del 2007), si genererebbero esportazioni aggiuntive per circa 40 miliardi di Euro l’anno, con un incremento di reddito nazionale tra quattro anni intorno ai 125 miliardi di Euro, pari a una crescita del 9% rispetto al PIL attuale (Grafico 5). Considerando l’elasticità dell’occupazione rispetto al PIL, questo impatto si tradurrebbe in 1,8 milioni di nuovi posti di lavoro. In altre parole, sfruttando adeguatamente la leva dell’export – ovvero la crescita degli “altri” – potremmo tornare a una situazione pre-crisi.

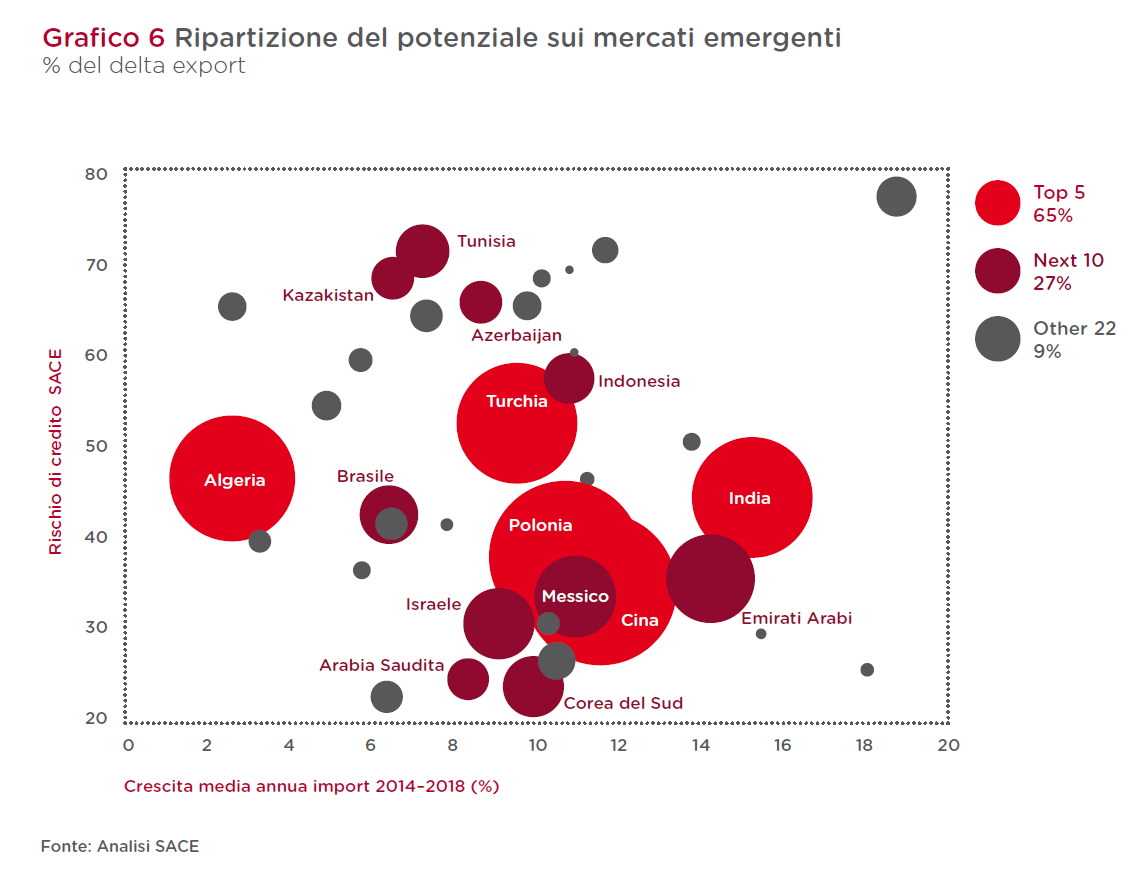

40 miliardi di export in più sono un traguardo raggiungibile, se si considera che equivalgono più o meno a quanto attualmente esportiamo in Francia. Metà di questo maggior export potrebbe essere recuperato nei mercati emergenti a basso-medio rischio e in crescita: circa 13 miliardi attraverso una migliore penetrazione di 5 paesi (Cina, Polonia, Algeria, Turchia e India), altri 6 miliardi in una rosa di geografie in Medio Oriente (Emirati Arabi, Arabia Saudita, Kuwait), in Sud America (Messico e Brasile), in Asia (Corea del Sud, Repubbliche del Caucaso, Vietnam), ma anche in Tunisia, unico paese ancora ragionevolmente tranquillo sulle sponde del Mediterraneo (Grafico 6).

Conclusione

Gli ultimi anni hanno prodotto sull’economia un impatto pesante, paragonabile a quello di una guerra. Gli effetti di questa crisi si risolvono guardano avanti, in Italia ma anche altrove. Oggi, lo sappiamo, la frontiera è il mondo, e il Paese ha le capacità e le risorse – individuali e collettive – per crescere oltreconfine come sistema e come soggetti economici. Non indugiamo oltre.